住んでも貸しても!? 「民泊マンション」って?

NEW

ユニフィットの社員が、担当プロジェクトの広告実績を紹介したり、日々感じていることなどを書き綴っています。またマーケッターが市場の動向を切り裂くフリーペーパー『MAiL』や世の中の(生活者の)トレンドやニーズ、価値観を把握し、広告制作へ反映するために行っている定量調査の分析も公開しています。

SNSやYouTubeで地域を「推す」文化が浸透し、

自治体やまち単位での“ファンづくり”が重要となっている。

不動産の売れ行きにも少なからず影響を与えており、

不動産広告でも、物件ではなく“まち”を推すプロモーション戦略が

今以上に必要になってきている。

本記事ではこの「推し街」という考え方の必要性を紐解いていく。

2025年現在、不動産広告は「家」や「立地」のスペックを売る時代から、「暮らしの世界観」や「まちのストーリー」を伝える時代へと確実にシフトしている。そんな中、広告業界でも注目を集めているのが「推し街」という考え方だ。「推し活」という言葉が一般に浸透して久しいが、その対象はアイドルやキャラクターにとどまらない。最近では、地域やまちそのものに“推し”の感情を抱き、積極的に情報発信を行う人々が増えている。SNSやYouTube、ポッドキャスト、ローカルメディアを通じて「このまちに住んでよかった」「このエリアが好き」と語る“ファン”たちが生まれ、不動産の売れ行きにも少なからず影響を与えている。例えば、ある地方都市の再開発エリアでは、従来型のチラシや広告よりも、街を紹介するInstagramのリール動画や、地域住民による散策YouTube動画の反響が大きかったという。まちそのものに対して「楽しそう」「居心地が良さそう」という“感情”を持たせることで、興味の入口がぐっと広がる。物件の詳細を伝える前に、まちそのものを「推す」ことが今や広告戦略の一つになっている。

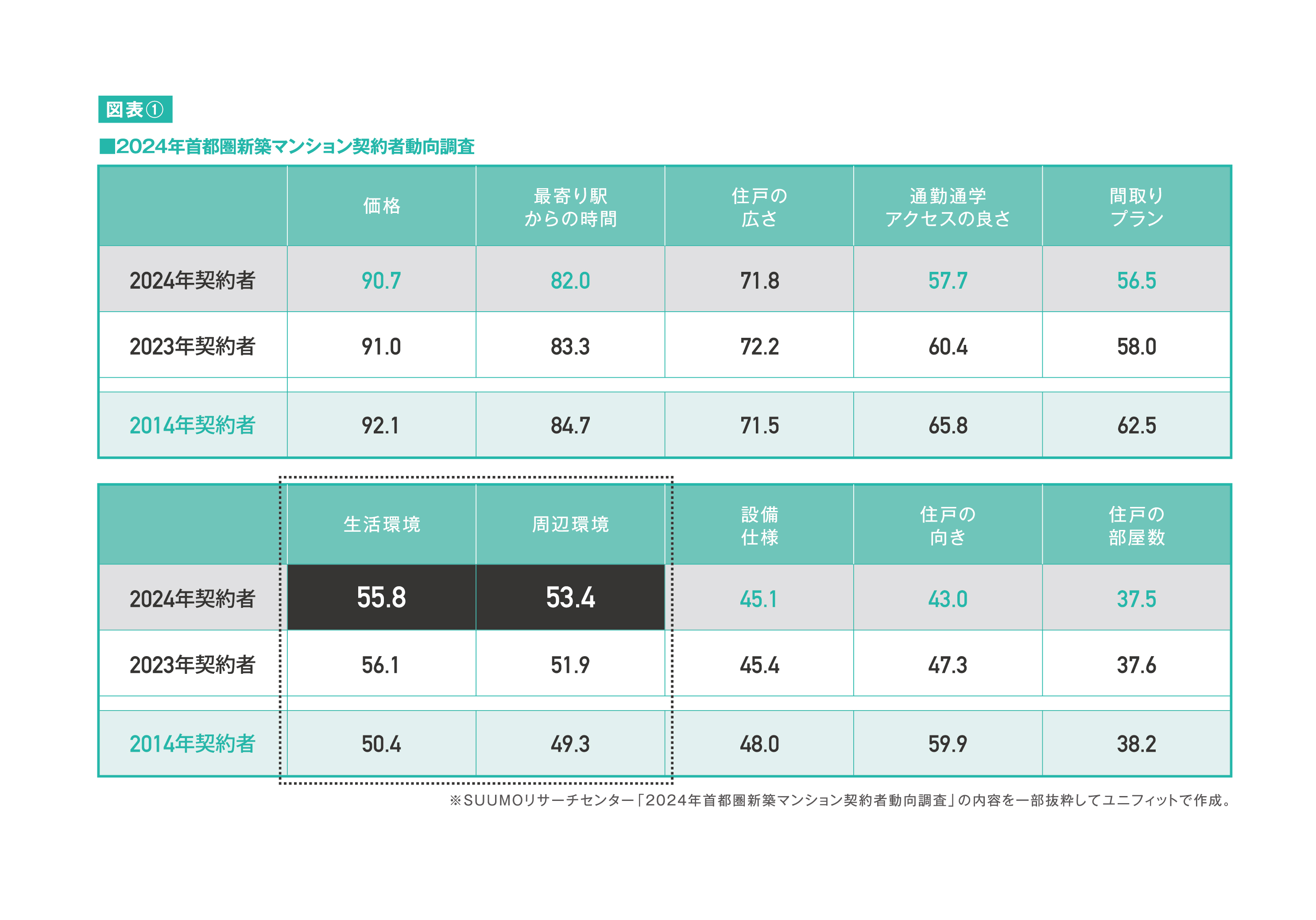

これは、若年層を中心とした消費行動の変化ともリンクしている。Z世代やミレニアル世代は、合理的な情報よりも共感・世界観を重視する傾向がある。例えば「ここに住めたらこんな風に休日を過ごせそう」「自分らしい暮らしができそう」など、自分が理想としている暮らしを感じられるかどうかが、家探しの第一関門になっている。つまり、“どこに住むか”ではなく、“どんな気分で住めるか”を求めているのだ。そんな消費者行動の変化がリクルートのSUUMOリサーチセンターが毎年調査している「2024年首都圏新築マンション契約者動向調査」【図①】においても現れている。

これは新築マンションの契約者を対象に実施したアンケート調査であり、表中の項目は物件を検討する上で重視した内容を聞き取りしたアンケート結果をポイントでまとめた資料である。2024年度の契約者を見ると、「価格」「最寄り駅からの時間」「通勤通学アクセスの良さ」「間取りプラン」「仕様設備」「住戸の向き」「住戸の部屋数」など、多くの項目で10年前より下がっているのに対して、「生活環境」「周辺環境」は逆に上がっている。この結果は不動産価格高騰の影響で、物件のスペックは少なからず妥協するが、住環境や暮らし方は重視したいという契約者の志向が結果に現れている。

だからこそ不動産広告は、従来の物件スペックや立地条件に加え、街の雰囲気をどう伝えるかが問われているのだ。カフェやパン屋、公共施設など、住民が誇りを持って紹介できる「まちの名所」を、物件と共に広告に組み込むだけではなく、地元の人の声を交えた“まち紹介ムービー”や“1日密着レポート”など、暮らしのリアリティを表現するコンテンツを強化していかなければならない。このような「ファンマーケティング的まち紹介」などを含め、不動産会社や広告会社はこの“推し街”戦略をどう活用すべきか?ポイントは3つある。

1つ目は、「物件のあるまちを物語化する」こと。背景にある歴史や文化、人のつながりをストーリーとして編み込み、単なる地名ではなく“感じられる場所”にする。例えば「かつて職人のまちだった路地裏で、今もこだわりの店が点在している」といった描き方が、住むことへの憧れを引き出す。2つ目は、「まちの“語り部”を巻き込む」こと。地元の店主、移住者、学生、地域活動を行う団体など、まちを語る多様な“声”を広告に入れると、より生活者目線での納得感が高まる。紙媒体でもWeb動画でも、「リアルな視点」を持つ人の出演は、共感を呼びやすい。そして3つ目は、「“推せる街”を一緒につくる」視点。まだ知られていない街でも、ちょっとした切り口で“推し要素”を掘り起こすことができる。無名の公園や坂道、河川など、普通に見過ごされがちな風景にもストーリーは宿る。そうした街の断片に光を当て、“売れる街”ではなく“好きになれる街”を見つけていく。まちは、単なる不動産の背景ではなく、誰かの「推し」になるポテンシャルを秘めているのだ。

私たち広告のプロがその魅力をどう引き出し、どう伝えていくか。それは物件そのものの売れ行き以上に、その地域の未来を左右する力を持っているのかもしれない。不動産広告のフィールドはますます「感情」と「共感」に寄っていく。次に“売れる物件”をつくるのは、もしかすると“まちを好きにさせる力”かもしれない。