住んでも貸しても!? 「民泊マンション」って?

NEW

ユニフィットの社員が、担当プロジェクトの広告実績を紹介したり、日々感じていることなどを書き綴っています。またマーケッターが市場の動向を切り裂くフリーペーパー『MAiL』や世の中の(生活者の)トレンドやニーズ、価値観を把握し、広告制作へ反映するために行っている定量調査の分析も公開しています。

首都圏の中古マンション市場が堅調で推移する一方で、

築年数の経過による管理・修繕問題が深刻化。

2026年4月に施行予定の区分所有法の改正が、

中古マンション市場の構造にどのような変化をもたらすのか。

本誌ではその可能性を説いてみた。

2025年度、首都圏における中古マンション市場は「価格上昇」「流通活性化」「在庫減少」という特徴を強めてきた。公営財団法人東日本不動産流通機構が発表している月例速報の最新情報【図表①】によると2025年9月度、首都圏中古マンションの成約㎡単価は約85.18万円 となっており、前年同月比+12.3%という伸びを見せ、平均成約価格は5,352万円と前年同月比+10.1%となっている。価格上昇が続く中で、2025年9月度の成約数は首都圏全体で4,475件であり、前年同月比+46.9%という増加を見せ、在庫件数は前年同月から1,500件以上の減少を記録している。ただし、注意すべきは「エリア間の格差」が拡大している点である。

例えば、東京都23区(城北・城東・城西・城南)と都下(多摩地区)では上述の首都圏データと同様の特徴である「価格上昇」「流通活性化」「在庫減少」となっているが、千葉・埼玉・神奈川の3県では、全体的に在庫減少の傾向は見られるものの、価格上昇の鈍化、あるいは下落に転じているエリアも存在する。つまり、中古マンション市場は物件量の減少に伴い、「立地・質」による選別が加速することで、立地評価が弱い物件は、これまで以上に「物件の質」が重要になってきている。

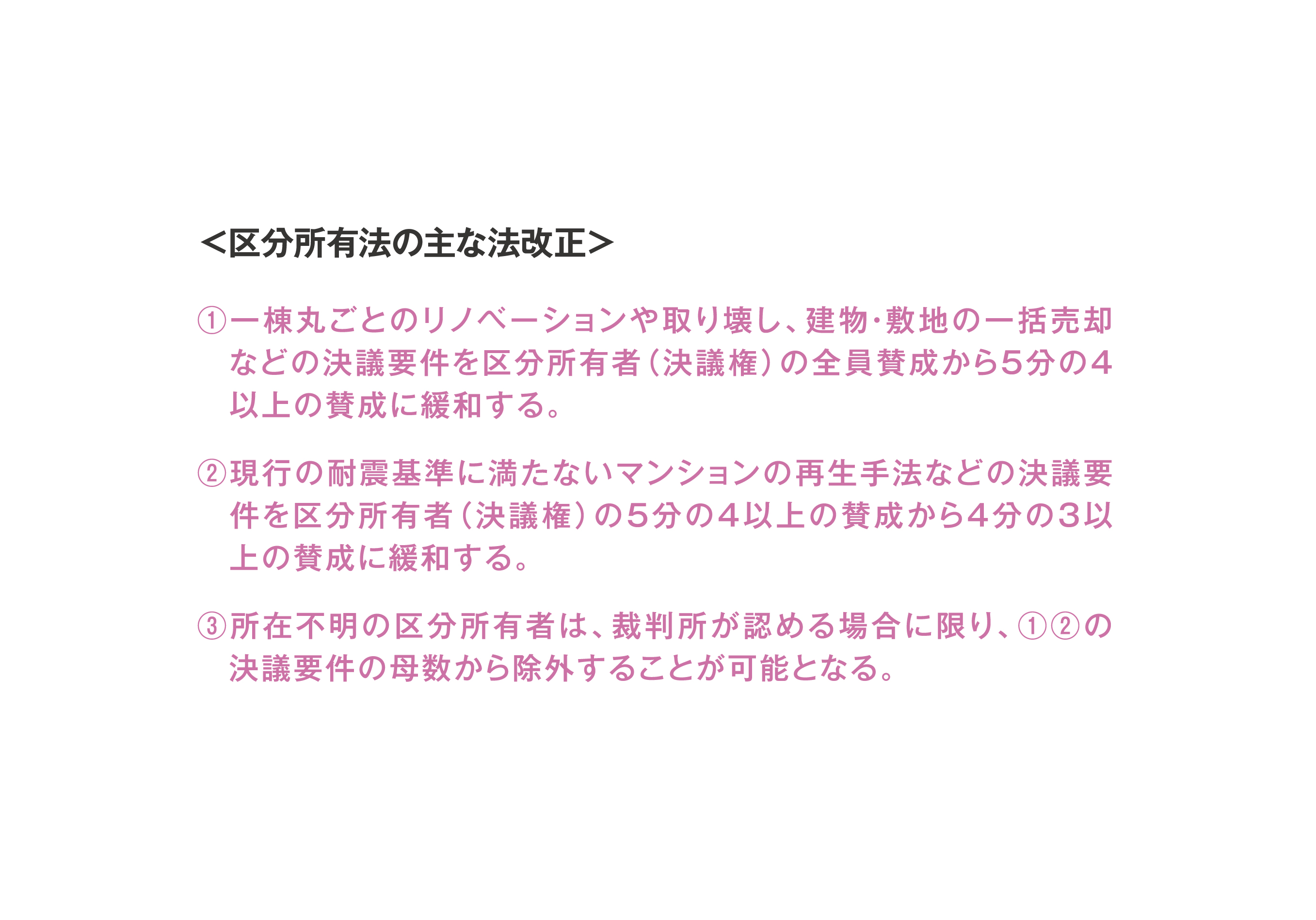

こうした流れの中で注目すべきが、2026年4月1日に施行されるマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案である。

このように、改正法は「老朽化したマンション管理」「意思決定遅延」「所有者間の合意が取りづらい構造」といったこれまでの課題を一気に改善しようとするものであり、特に中古マンション流通や再生事業にとっては、市場構造が変わりつつある局面と言える。

では、上述の市場データと法改正を掛け合わせたとき、「中古マンション市場」にどのような影響が出てくるのだろうか。まず1つ目として挙げられる要素が、「再生・流通の加速」である。在庫が減少している中で改正法案により、建替え・一括売却・用途変更のハードルが下がることから、これまで実行困難だった “築古マンション” や “管理課題物件” において商業や宿泊用途などという選択肢が生まれ、「出口」がつきやすくなり、オーナー・管理組合・流通業者それぞれにとって検討価値が高まることが予測される。

2つ目に、物件評価における判断基準の変容が考えられる。中古マンションを購入する、若しくは事業者が仕入れする際、これまでは「立地」「築年数」「専有面積」「価格」が主要判断軸であったが、今後は「管理状況」「規約・運営」「修繕積立金の充実度」「合意形成力」といった“管理品質”がより強く評価されるようになると考えられる。改正法案により、管理の透明化・合意形成の円滑化が促されることから、管理が整っているマンションほど、流通・価格面で優位になっていくと考えられる。

だからこそ、これからの中古マンション市場は、体制・運営などの管理状態が良好な物件か判断するために「管理評価型マーケティング」の強化が重要となるほか、管理組合との意識共有・合意形成の手続き・リスク整理に関するコンサルティング機能の向上が肝要となる。

そして、中古マンション市場はこれまで以上に「質」で勝負するフェーズに入ってきている。立地・築年数・価格だけで勝負していた時代から、「管理」「合意形成」「再生可能性」「制度適応力」が評価軸として加わる段階に移行している。一見すると堅調に見える中古マンション市場だが、その裏側では「管理不全」「修繕積立不足」「高齢化する管理組合」といった構造的課題が静かに進行していることから、区分所有法の改正法案は、こうした課題を“見える化”し、対応を促すための制度である。つまり、2026年以降の市場では、「築年数」よりも「管理の健全性」が明確な評価軸となっていくことが予測され、数字だけを追う営業から、“建物の未来価値”を語れる営業へ。その転換こそが、不動産業界の次の成長を左右する分岐点になるだろう。