住んでも貸しても!? 「民泊マンション」って?

NEW

ユニフィットの社員が、担当プロジェクトの広告実績を紹介したり、日々感じていることなどを書き綴っています。またマーケッターが市場の動向を切り裂くフリーペーパー『MAiL』や世の中の(生活者の)トレンドやニーズ、価値観を把握し、広告制作へ反映するために行っている定量調査の分析も公開しています。

首都圏の地価は再開発や投資マネーで大きく上昇。

華やかな成功例が注目される一方で、

思うように進まない再開発も少なくない。

ではその様な再開発と不動産市況の関係とは?

令和7年度の基準地価が発表され、商業地では13年連続、住宅地は5年連続と東京圏では約9割の地点で前年比上昇という結果であった。バブル崩壊以降で最も大きな上昇幅を記録した背景には再開発プロジェクトの進展や海外資金の流入が考えられる。再開発によって新しい駅ビルや商業施設が誕生し、交通利便性が向上することで、地価と住宅需要が一体的に高まる構図だ。

加えて海外投資家によるホテルやオフィスへの積極投資も、都市の不動産価値を底上げしていると考えられる。これまでの武蔵小杉や流山おおたかの森はその典型例と言え、交通網の整備に加えて商業・住宅の大規模開発が連動し、短期間で人口流入とブランド価値の向上を実現した。

開発は街の価値を押し上げるうえで強力な要素となるが、必ずしも全ての再開発が成功しているわけでは無い。計画規模の大きさや期待値に比べ、実際の人口定着や街の活性化が限定的であった事例も存在する。

例えば幕張新都心はその一つで、開発前の当初の構想では「国際業務都市・副都心」として数十万人規模の居住・就業人口を想定していたが実際の定住人口は約27,000人、世帯数は約10,000世帯にとどまっている。また、昼間人口約23万人に比べると圧倒的に定住の人口は少なく、働きに行く街としての性格が強く、住む町としては期待ほど盛り上がらなかったといえる。

同様の課題は横浜市の一部区でも見られる。たとえば金沢区の臨海部では、大型商業施設やテーマパークを核にした開発が進められたが、定住人口の増加には結びついていない。住宅需要が強い都心寄りエリアとは異なり、交通利便性や生活機能の面で課題が残り、結果的に「訪れる街」としての色合いが強くなっている。

人口や収支の面において当初の想定とのずれを考慮していくと、こういった過去の事例や高騰する建築コストなどの問題から、各地で計画が見直されるなど場合によっては延期や中断に至るケースも出始めている。

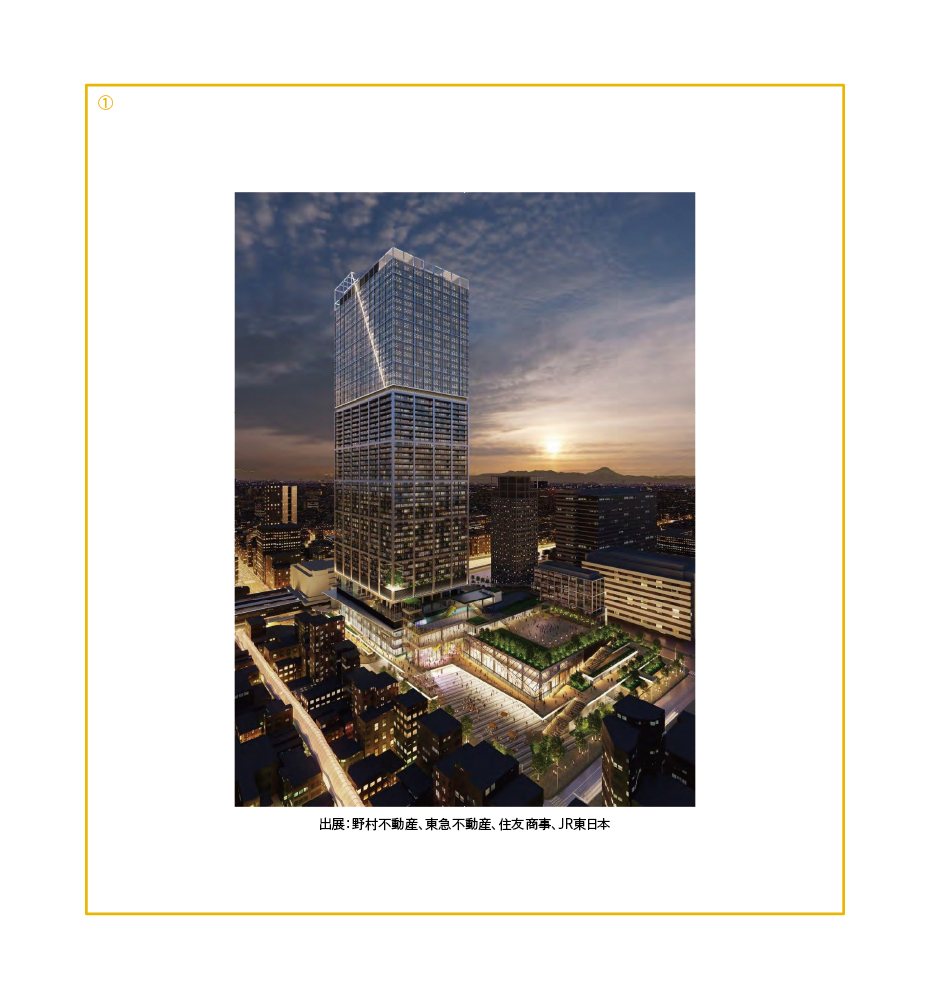

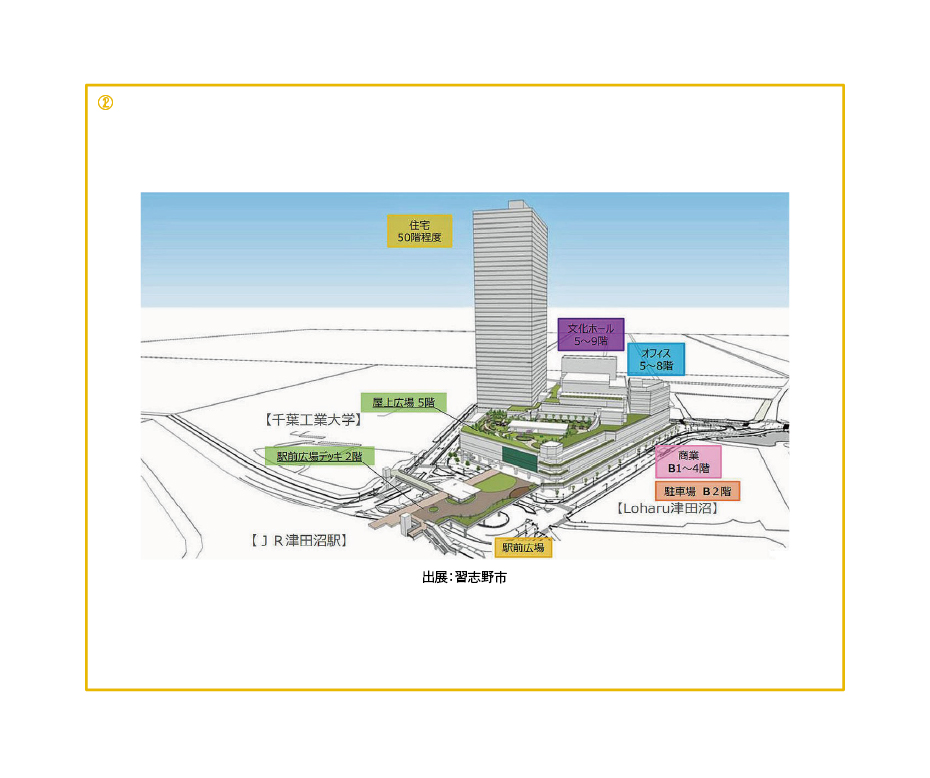

象徴的なのが中野サンプラザの再開発(画像①)だ。大規模ホールを含む複合施設として建て替えが高層されたが、物価高や資材高騰、権利調整などの難航などから計画は一旦白紙に戻された。また、千葉県の津田沼駅南口地区では野村不動産による再開発計画(画像②)が2025年5月に正式に延期(一時中断)と発表された。

そこで気になるのがこういった再開発の延期や中断によるマンション市況への影響だ。前述した上記2エリアのマンション市況はどうなっているのかを見ていく。

中野サンプラザの再開発白紙報道は2025年の年明けごろから噂や記事が広がり始めたが、同時期に販売中であった中野駅周辺のタワーマンション2棟では供給された住戸は開発延期が発表された後も契約率100%を維持しながら順調に進捗した。結果として再開発の中止が市場に直接的な影響を及ぼしたとはいえず、むしろ都心近接エリアとして地力が強く、需要が安定していることを証明すらした。

一方、津田沼では状況が異なり、現在販売中のサンクレイドル津田沼3(2024年4月発売/209戸)は、モリシア津田沼の再開発中止の噂が流れ始めた頃の2025年2月に18戸を供給し、それ以降は追加で新規の住戸を販売していない。また、2024年12月に24戸を販売開始したブランズ津田沼奏の杜二丁目(定借)(総戸数49戸)は、比較的人気の奏の杜エリアでありながらも2025年2月以降は月に2戸ずつ程度の供給となっており、全体的に市況は停滞感が見える状況となっている。

販売の伸び悩みはエリア需要や価格設定の問題も絡むため「再開発延期が直接の原因」と断定はできないが、再開発への期待感が高まっているエリアにおいては購買意欲に不安を与える要素となり得ることは考えられる。

再開発は街の価値を押し上げ、地価や商業活動に好影響を与える可能性が高い。一方で、過去の幕張新都心や横浜の一部エリアが示すように、計画通りに進まず期待したほどの盛り上がりを見せないケースも少なくない。街の魅力や人口の増加は、必ずしも大型開発やブランド力だけで決まるわけではない。

中野のようにすでに高い人気を誇るエリアでは、計画の白紙化や見直しといった外的要因が市場に大きな影響を与えづらいこともあるが、郊外のように再開発そのものが街の価値を底上げする起爆剤となる地域では、延期や中止が市況に影響を与える可能性も否定はできない。

これからの再開発で求められるのは、単に規模や華やかさを追求することではなく、その土地の特性や人口構造、生活者のニーズをしっかりと把握した計画だ。地域住民との合意形成や利便性の確保、商業・住宅・公共施設のバランスなど、さまざまな要素を組み合わせることで、街としての魅力を最大化することができる。